C’est une semaine à oraison funèbre. Parmi les décès de célébrités qui s’enchainent, il y en a deux qui me touchent particulièrement, celui d’un vieil académicien que beaucoup ne voyaient que comme réac ou ringard, voire les deux. Pour moi c’était un écrivain qui a traversé ma vie, depuis que je l’ai découvert au collège. Je vous en parlerai une autre fois.

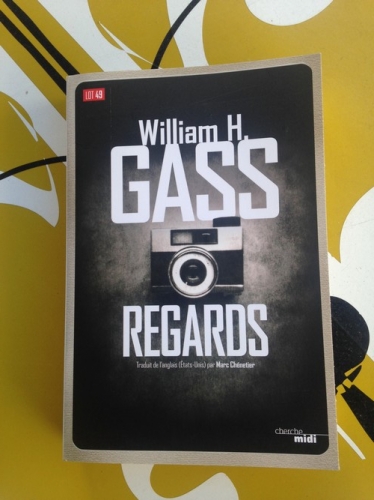

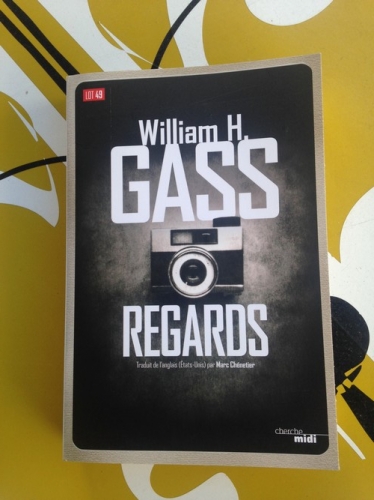

Et ce matin, j’ai appris la mort de William H. Gass. Pardon pour le cliché mais c’est un putain de monument de la littérature qui s’en va, et je ne pensais pas en être aussi affectée. C’est un réflexe égoïste : il n’y aura plus de livres me dis-je.

Pourquoi est-on si touché quand un auteur, un artiste, nous quitte ? Je ne répondrais pas à cette question aujourd’hui. Je me contente de partager avec vous ma lecture de Regards, son dernier ouvrage publié en France.

Cela commence comme un vieux film noir, des couleurs passées, des ombres qui battent le pavé d’une ville un peu triste, un peu terne, et puis le seuil d’une boutique. Le lecteur est par nature téméraire, lirait-il seulement sinon, et cette témérité est souvent récompensée quand c’est William H. Gass qui se trouve derrière le seuil de la boutique.

Regards est le dernier ouvrage publié en France de l’auteur. J’ai guetté sa sortie, telle une midinette, dès que l’on m’en a parlé. Le jour J, mon précieux en mains, j’ai ressenti ce que je ressens toujours pour les quelques écrivains vivants que j’aime à en pleurer : l’envie de lire, bien sûr, et la peur d’être déçue. C’est comme un plongeon dans l’inconnu, avec à l’arrivée des pages qui se tournent, le cœur qui se froisse un peu, comme si une main mystérieuse venait en pincer les valves. Pardon pour ce lyrisme de supermarché, j’essaie de décrire ce que je ressens physiquement dans ces moments si précieux de lecture.

J’ai donc passé le seuil de la boutique, cadre du premier récit de Regards. Ce récit, Huis clos, chambre noire, est celui qui m’a le plus touchée. Je voudrais en parler des heures, détailler chaque ligne, remonter la mécanique de l’écriture pour essayer de comprendre le prodige. Un marchand de photos et son assistant, dans une boutique presque minable, mais au fond prodigieux de richesse. Le trésor ? Des centaines de photos, des tirages parfois uniques des plus grands photographes. Atget, Emerson, Irving, Sudek, Brassaï, Stieglitz, Boubat… Comment un modeste boutiquier d’une quelconque ville américaine peut-il posséder autant de merveilles ? Le récit s’attache aux détails, comme l’amoureux de la photographie le ferait lui-même. Qu’est-ce qu’une photo sinon un instant particulier figé par un regard. Et le prodige est là : ce récit se lit comme une succession de photographies, ou de plan cinéma. Le regard du lecteur succède à celui de l’auteur, pour venir observer mille petits détails, et ainsi on regarde Monsieur Lang le marchand de photos détailler un tirage, s’attarder sur les nuances de gris, sur le positionnement de la lumière, sur chaque tâche de noir et de blanc qui compose l’objet de sa passion. Car Monsieur Lang n’a de respect que pour la photo en noir et blanc, non pour la peinture, qui elle est affaire de mensonge, de construction, de maquillage. La photo idéale c’est celle qui attrape un regard, un instant. Elle ne raconte pas, elle donne à voir. Et celui qui sait regarder peut passer une vie entière sur quelques photos, à découvrir chaque jour une nouvelle ombre, un jeu de lumière qui semblait discret jusque là.

Passion et possession : ce n’est pas le titre d’une mauvaise romance mais les deux termes qui mèneront Monsieur Lang à sa perte. Le petit assistant, A.Kelly, presque contrefait par la nature, est l’oreille attentive et serviable de Monsieur Lang, une oreille qui a envie d’apprendre, qui lit, qui écoute les recommandations de son patron, qui écoute son idée de la beauté, de la perfection. Obsession et possession, plutôt. Comment ne pas comprendre Monsieur Lang : il y a dans la sublime simplicité de certaines photos tout un monde, une perfection qui invite l’œil à se perdre, encore et encore.

Le reste de l’ouvrage est composé d’un autre long récit, et de quatre nouvelles. La part est belle faite aux objets, à leur psyché, à ce qu’ils se disent, loin de toute oreille humaine. C’est le piano du film Casablanca qui égrène ses souvenirs, qui nous parle de Boggie, de la Radieuse Suédoise et du tournage qui ne lui a pas laissé que des regrets. Ce monologue pour piano voisine avec une conversation de salon de coiffure. Mais là, au lieu d’écouter pérorer artiste du ciseau et clientes exigeantes, nous écoutons les fauteuils du salon, depuis leur venue au monde jusqu’à ce salon où les journées se passent à supporter des culs, et les nuits à fondre dans une drôle de mélancolie. M’est revenu en tête cette chanson de Gwana Diffusion : j’aimerais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour Dames, pour que les fesses des belles dames s’écrasent contre mon orgueil. On peut compter sur William H.Gass pour raconter l’orgueil, la fierté et la triste mélancolie des objets. Après les fauteuils, c’est un coffre à jouet qui devient un univers complet, source de souvenirs et de scènes précises.

Je n’ai pas encore parlé du second récit, Bonnes œuvres, qui met en scène un Monsieur Hardy, incroyable mélange de charité, de culpabilité et de vexations. Le portrait évoque la mollesse des sentiments, la pression sociale, l’ambigüité des convictions, et donne à voir comme une fuite en avant fascinante.

Je ne vais pas vous raconter le livre en son entier, j’aimerai tellement en pousser certains d’entre vous à le rechercher, à le lire.

Il y a cette économie des mots, nécessaire pour décrire une atonie des relations humaines, mais qui ne dépouille en rien le lecteur. Au contraire, il ressort de chacun des textes quelque chose de scintillant, de beau dans chaque détails, exactement comme lorsqu’on observe une photo à la loupe.

Offrez-vous un beau cadeau, et lisez William H. Gass.

Regards – Éditions du Cherche Midi

Traduction de Marc Chenetier